Komplizierte Urgeschichte

Neandertaler-Funde in Israel zeigen, wie wichtig die Levante einst als Kontaktzone zwischen Afrika und Eurasien war

Von Roland Knauer

eingestellt 03.07.2025

Große Teile eines Unterkiefers und zwei Scheitelbeine, von denen ein rechtes fast komplett ist, während von einem linken nur vier kleine Teilchen entdeckt wurden: Aus diesen wenigen Fossilien schließen Israel Hershkovitz von der Universität Tel Aviv und sein Team in der Zeitschrift Science auf eine bisher unbekannte Menschenlinie, die sie nach ihrem Fundort in Israel „Nesher Ramla Homo“ nennen. Dabei vermeidet die Gruppe eine unmittelbare Zuordnung zu den Neandertalern oder ihren Vorfahren wie dem Homo heidelbergensis und damit zu den Frühmenschen, zu denen auch die die Steinheimer Ur-Menschen-Frau gehört, weil sie in den wenigen Knochenfragmenten zum Teil recht archaische Merkmale finden, die nicht so richtig zu diesen beiden Gruppen passen. Was hat es also mit diesen 120.000 bis 140.000 Jahre alten Fossilien und den dort ebenfalls ausgegrabenen Steinwerkzeugen auf sich?

Begegnungen

„Es ist ein sehr interessanter Fund“, meint Jean-Jacques Hublin. Der Paläoanthropologe von der französischen Spitzenuniversität Collège de France in Paris war bis Ende 2021 Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gilt als führender Spezialist für die frühen modernen Menschen und ihre beiden ausgestorbenen Schwesterlinien, die Neandertaler und die Denisovaner. Er kennt die Studie der Gruppe um Israel Hershkovitz sehr gut, ist aber keiner der Autoren der Veröffentlichung. „Die Fossilien und die Steinwerkzeuge zeigen einmal mehr, dass sich in der Levante in den vergangenen Jahrhunderttausenden offensichtlich immer wieder Menschenlinien begegneten, die wie die Neandertaler in Eurasien und die frühen modernen Menschen in Afrika lebten“, sagt Jean-Jacques Hublin weiter. Gelegenheiten für solche Treffen gab es offensichtlich reichlich. Im Nahen Osten fanden sich schon vor 200.000 Jahren Spuren der frühen modernen Menschen, später tauchten dort auch Neandertaler auf, die ihre Spuren vielerorts in Europa und im westlichen Asien, aber eben auch im heutigen Israel hinterlassen haben.

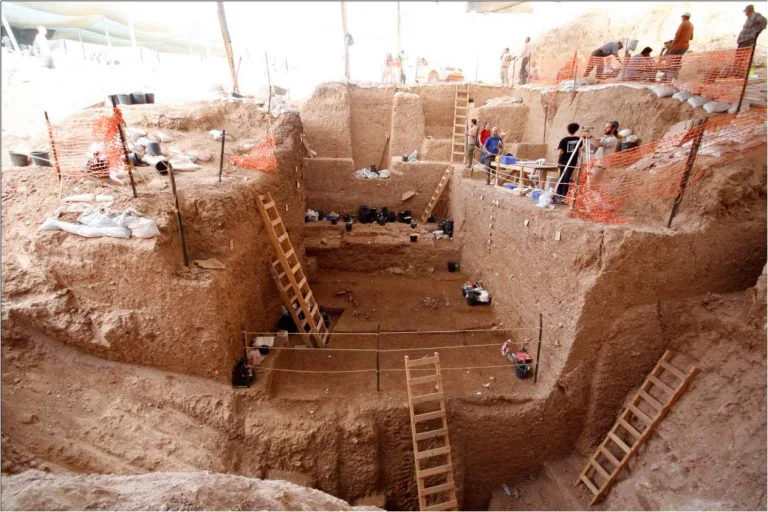

Dazu passt der Fund von Nesher Ramla natürlich hervorragend. An dieser Stelle im Herzen Israels und am Fuß des Judäischen Berglandes sollte Kalkstein abgebaut werden, der unter einer zwölf Meter dicken Tonschicht begraben lag. Als diese abgetragen wurde, tauchte ein 40 bis 50 Meter breiter Karst-Trichter auf, der im Laufe der Zeit von der Witterung mit Sedimenten aufgefüllt worden war. Als die Minenarbeiter beim Abräumen dieser Schichten Steinwerkzeuge und Tierknochen fanden, benachrichtigten sie Archäologen, die dort seit 2010 jede Menge Steinwerkzeuge, Tierknochen und eben auch die Fossilien von Menschen gefunden haben.

Rastplatz am Fuß der Berge

Offensichtlich füllten die von Niederschlägen eingeschwemmten Sedimente den Karst-Trichter recht langsam und gleichmäßig auf. Dadurch können die Archäologen das Alter der einzelnen Schichten und der darin verborgenen Steinwerkzeuge relativ zuverlässig bestimmen. In den von Steinzeitmenschen ansonsten häufig genutzten Höhlen brechen dagegen manchmal Steine und Geröll aus Decke und Wänden und bringen die übereinander liegenden Schichten durcheinander.

In den unteren Schichten des Karst-Trichters lagen sehr viele Steinwerkzeuge. Menschen müssen sich nach den Altersbestimmungen im Zeitraum vor 160.000 bis 120.000 Jahren also immer wieder dort aufgehalten haben. Ihre Werkzeuge hatten sie mit der Levallois-Technik aus Feuersteinen geschlagen, die frühe moderne Menschen und andere Linien bereits seit 300.000 Jahren in Afrika kannten, während die Neandertaler und ihre Vorfahren mit der gleichen Technik Feuersteine im westlichen Eurasien bearbeiteten. Mit dieser Technik allein lässt sich also kaum unterscheiden, aus welcher Menschenlinie die Werkzeugmacher stammen.

Traditionen der Werkzeugmacher

So wie es für die Menschheit bei vielen anderen Techniken auch während der jüngeren Geschichte typisch war, entwickelten sich allerdings bereits in der Steinzeit in den diversen Weltregionen und in bestimmten Zeiträumen jeweils unterschiedliche Traditionen, mit denen die Handwerker die Feuersteine bearbeiteten. In einem weiteren Artikel in Science haben Yossi Zaidner von der Hebräischen Universität von Jerusalem und seine Gruppe daher die Steinwerkzeuge genauer unter die Lupe genommen, die sie in den gleichen Schichten von Nesher Ramla gefunden hatten, in denen auch der Unterkiefer und die Überreste des Scheitelbeins gelegen hatten.

Zu ihrer Überraschung aber pflegten die Werkzeugmacher im Herzen Israels vor 120.000 bis 140.000 Jahren die gleiche Tradition wie die frühen modernen Menschen, die zur gleichen Zeit in dieser Weltregion lebten. So produzierten die damaligen Werkzeugmacher Feuerstein-Spitzen, die sich einfach und zuverlässig an den Schäften von Wurfspeeren oder Stoßlanzen befestigen ließen. Sollten die Steinwerkzeuge also von modernen Menschen verwendet worden seien? Die in den gleichen Schichten gefundenen Fossilien widerlegen diese Überlegung rasch. „Der zweite Backenzahn im Unterkiefer von Nesher Ramla passt eindeutig zu einem Neandertaler“, erklärt Jean-Jacques Hublin ein entscheidendes Indiz.

Archaisches Scheitelbein

Zu diesem klaren Hinweis auf Neandertaler passen nach Meinung von Israel Hershkovitz und seinem Team die in der gleichen Schicht gefundenen Scheitelbeine nicht so recht. Deren Form unterscheidet sich sehr deutlich von den Scheitelbeinen der frühen und auch von uns heutigen Menschen. Obendrein sind diese Knochen dicker als bei den Neandertalern, die zu ähnlicher Zeit in Europa und Asien lebten. Ähnliche Scheitelbeine aber hatten die Vorfahren der Neandertaler, die zum Beispiel vor gut 400.000 Jahren in der Atapuerca-Höhle in Spanien lebten.

Israel Hershkovitz und seine Gruppe finden solche Eigenschaften, die bei den in der gleichen Epoche lebenden Menschenlinien fehlen, aber bei erheblich früher lebenden Gruppen durchaus vorhanden waren, nicht nur an den Scheitelbeinen, sondern auch beim Nesher Ramla-Unterkiefer. Aus dieser Mischung von Zähnen der Neandertaler, die in jüngerer Zeit lebten, und Knochen, die eher denen von deutlich älteren Menschenlinien ähneln, folgern die Forscher in ihrem Paper daher einen überraschenden Zusammenhang: Stammen die Fossilien womöglich von einer Menschenlinie, die bereits vor 400.000 Jahren in der Levante lebte und deren Überreste Archäologen bereits früher im Nahen Osten gefunden hatten? Waren die Menschen von Nesher Ramla vielleicht sogar die letzten Überlebenden dieser in einigen Eigenschaften recht archaisch anmutenden Menschen?

Kreuzung Levante

Vielleicht beantworten irgendwann weitere Funde diese Frage. Möglicherweise findet sich auch nie eine Antwort. Schon heute aber liefert der Nesher Ramla Homo den Archäologen eine Reihe wichtiger Erkenntnisse und bestätigt lange gehegte Vermutungen: „Aus der Technik, mit der Feuerstein-Werkzeuge hergestellt wurden, lässt sich heute kaum noch herleiten, ob die Werkzeugmacher zu den Neandertalern oder zu den frühen modernen Menschen gehörten“, erklärt Jean-Jacques Hublin. Allerdings finden Archäologen oft nur Steinwerkzeuge, aber keine Fossilien ihrer Hersteller, weil letztere viel schneller zerfallen. Deshalb fällt die Entscheidung, wer dort am Werk war, noch viel schwerer als bisher.

Die Ausgrabungen von Nesher Ramla zeigen aber auch, dass die Geschichte der Menschheit viel komplizierter war, als es ein noch so geschickt gezeichneter Stammbaum vermuten lässt. So kennen die Forscher allein in Israel inzwischen Spuren von frühen modernen Menschen, die dort bereits vor 200.000 Jahren lebten. Vor 140.000 bis vor 120.000 Jahren waren dort dann die archaisch anmutenden Nesher Ramla Homos und damit eine Neandertaler-Linie zugange. Vor etwa 120.000 Jahren kamen wieder die frühen modernen Menschen zum Zuge, während vor 80.000 Jahren erneut Neandertaler im Nahen Osten auftauchten, die schließlich vor vielleicht 50.000 Jahren wieder und anscheinend endgültig vom modernen Menschen ersetzt wurden. „In der Levante schwappten die Populationen offensichtlich hin und her“, erklärt Jean-Jacques Hublin. Der Nahe Osten war also eine Art Kreuzung, an der sich die Menschenlinien aus Afrika und Eurasien mehr als einmal begegneten.

Grüne Wüste

„Allerdings fasste damals sicherlich niemand den Beschluss, lass uns doch aus Afrika auswandern oder wollen wir nicht einmal wieder aus Eurasien in den Nahen Osten ziehen“, erklärt Jean-Jacques Hublin. Neandertaler, frühe moderne Menschen und andere Linien lebten vielmehr als Jäger und Sammler, die immer wieder auch angrenzende Gebiete besuchten. Änderte sich dann das Klima und die großen Wüsten in der Sahara und auf der Arabischen Halbinsel ergrünten, folgten die Menschen wohl den Antilopen oder anderen Tieren dorthin. Änderte sich das Klima erneut, wich die grüne Landschaft wieder einer Wüste und einige Gruppen wanderten weiter nach Eurasien – oder in die Levante.

Ganz ähnlich dürften Klimaänderungen auch die Neandertaler in südlichere Gefilde getrieben haben. Begegneten sich die beiden Linien, können sie durchaus Techniken zum Herstellen von Feuerstein-Klingen und ähnlichen Utensilien ausgetauscht haben. Oder man fand vielleicht sogar Gefallen an Menschen von der anderen Linie, und neun Monate später könnte das Ergebnis einer solchen intimen Begegnung das Licht der Welt erblickt haben. Im Erbgut der Menschen finden die Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig jedenfalls immer wieder die Spuren solcher Techtelmechtel. Irgendwann vor 470.000 bis vor vielleicht 220.000 Jahren – in dieser langen Zeitspanne lebte auch die Steinheimer Urmenschen-Frau – hinterließ dann eine bisher nicht genauer identifizierte Linie von Menschen ihre Spuren im Erbgut der Vorfahren der Neandertaler. Möglicherweise fanden diese Begegnungen sogar im Nahen Osten statt, vielleicht waren die Vorfahren der Nesher Ramla Menschen daran beteiligt. Und vielleicht bringen in Zukunft weitere Funde und neue Untersuchungen Antworten auf diese Fragen. „Wir Paläoanthropologen leben jedenfalls in äußerst spannenden Zeiten“, sagt Jean-Jacques Hublin. Eines aber ist sicher: Die Geschichte der Menschheit und ihrer verschiedenen Linien und Gruppen dürfte nicht einfacher, sondern eher komplizierter werden. Und vielleicht tauchen in der Zukunft ja auch weitere Hinweise auf die Steinheimer Urmenschen-Frau und ihrer Verwandtschaft auf.

Quellen:

Diskussionen mit Prof. Dr. Jean-Jacques Hublin vom Collège de France in Paris und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Israel Hershkovitz et al.: A Middle Pleistocene Homo from Nesher Ramla, Israel, Science, Band 372, Seiten 1424 – 1428,

https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.abh3169

Yossi Zaidner et al.: Middle Pleistocene Homo behavior and culture at 140,000 to 120,000 years ago and interactions with Homo sapiens, Science, Band 372, Seiten 1429 – 1433, https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.abh3020